文章摘要:

雷暴台地地貌特征及其形成机制研究不仅具有重要的地质学和气候学意义,还与区域气候变化密切相关。本文将从四个方面探讨雷暴台地地貌特征的形成机理及其与区域气候变化的关系:首先介绍雷暴台地的地貌特征和分布情况;其次分析雷暴台地的形成机制,探讨其形成过程中的气候、地质以及风力等因素;接着讨论区域气候变化如何影响雷暴台地的演变,并结合实例分析不同气候条件下台地的差异;最后,探讨雷暴台地对气候变化的反馈效应及其在区域气候变化中的作用。通过这些分析,旨在全面了解雷暴台地与区域气候变化的互动关系,为今后的相关研究和区域气候预测提供理论支持。

k8凯发天生赢家一触即发人生

1、雷暴台地的地貌特征及分布

雷暴台地是一种典型的地貌形式,通常表现为高耸的台地,具有陡峭的边缘和较为平坦的顶部。它主要分布在热带和亚热带地区,尤其是一些气候极端变化频繁的区域。雷暴台地地貌的最显著特征是高度不均且经常遭遇雷暴天气,雷电活动的强度和频率是这种地貌形态形成的重要影响因素。

从地理分布上看,雷暴台地多见于东南亚、南美以及非洲的热带草原和热带雨林带。这些地区的气候特点是高温多湿,且年降水量较大,这为雷暴的频发提供了有利条件。此外,这些区域的地质条件相对稳定,台地的形成主要受到气候因素的影响。

雷暴台地的高度一般较高,常常超过数百米,台地的边缘形成较为陡峭的悬崖,形成这种特殊地貌的原因与雷暴频繁的风力侵蚀作用密切相关。在长期的气候变化过程中,雷暴的风力作用逐渐削弱台地边缘,形成了独特的地形特征。

2、雷暴台地的形成机制分析

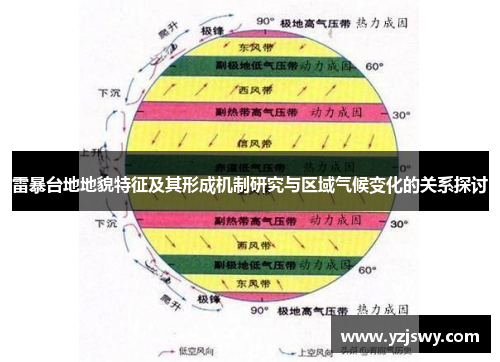

雷暴台地的形成机制主要受到气候条件、地质条件及风力等多种因素的共同作用。首先,气候因素在雷暴台地的形成中起到了决定性的作用。热带和亚热带地区的高温和高湿度为雷暴的发生提供了充足的能量,雷暴活动在这些区域频繁发生,强烈的雷电和风力对地表的侵蚀作用逐渐塑造了台地的形态。

其次,地质条件也对雷暴台地的形成具有重要影响。台地通常由坚硬的岩层构成,而岩层的侵蚀作用较慢,这意味着在长期的气候作用下,岩层可以在表面形成平坦的区域,而周围的软质地层则更容易受到风力和水流的侵蚀,形成台地的边缘。

最后,风力的作用在雷暴台地的形成中同样不可忽视。雷暴中产生的强烈风力对台地表层的物质进行不断的冲刷和搬运,尤其是在雷暴活动频繁的地区,风力的侵蚀作用尤为显著。随着时间的推移,风力对台地的侵蚀逐渐加深,台地的边缘变得更加陡峭。

3、区域气候变化对雷暴台地的影响

区域气候变化直接影响着雷暴台地的形成与演化过程。在全球气候变暖的背景下,热带和亚热带地区的降水量和温度发生了显著变化,雷暴的强度和频率也相应地发生了变化。这些气候变化不仅影响雷暴的发生频率,还可能改变雷暴的路径和强度,进而影响雷暴台地的地貌特征。

以亚马逊雨林地区为例,近年来气候变化导致该地区降水模式的显著改变,雷暴活动的频率有所增加,雷暴台地的边缘侵蚀作用也变得更加显著。此外,气候变化还可能导致风力模式的变化,风力强度的变化将直接影响雷暴台地的形态演化。

气候变化对雷暴台地的影响不仅限于雷暴活动的频率和强度,温度和湿度的变化也会影响台地表面土壤的性质。温度升高可能导致土壤水分的蒸发加速,从而影响土壤的稳定性,使得台地的侵蚀作用进一步加剧。尤其是在极端气候条件下,台地的形态变化可能变得更加复杂和不可预测。

4、雷暴台地的反馈效应与区域气候

雷暴台地不仅是区域气候变化的产物,同时也可能对区域气候产生一定的反馈效应。首先,雷暴台地表面通常较为平坦,植被覆盖稀疏,热量吸收和辐射的方式与周围地区存在显著差异。台地的高热辐射可能会影响局部气流和降水分布,从而对区域气候产生一定的调节作用。

其次,雷暴台地的风力和雷暴活动在台地区域内形成了独特的气候现象。雷暴活动的频繁发生可能导致台地区域的局部气候条件变得更加极端,例如雷暴台地所在区域的降水量增加,气温波动剧烈等。这种气候变化对周围环境的影响,也可能反过来加剧雷暴台地的侵蚀作用,形成恶性循环。

最后,雷暴台地的存在还可能影响区域气候的长期变化趋势。例如,台地上的强烈雷暴活动可能导致空气湿度的增加,从而影响周围地区的云层形成和降水模式。雷暴台地的反馈效应可能加剧局部气候的不稳定性,进而影响整个区域的气候变化。

总结:

雷暴台地作为一种独特的地貌形式,其形成机制与区域气候变化密切相关。气候因素,尤其是雷暴活动的频繁发生,是雷暴台地形成的主要驱动力。地质条件和风力的作用则对台地的形态演化起到了重要的辅助作用。在气候变化的背景下,雷暴台地的形态和演变可能发生显著变化,这种变化将进一步影响区域气候的格局。

通过对雷暴台地地貌特征及其形成机制的研究,我们可以更好地理解气候变化对地貌形态的影响,同时也能够为区域气候预测提供一定的理论支持。未来的研究应进一步探讨雷暴台地在不同气候条件下的表现及其对区域气候的具体影响,为应对气候变化提供科学依据。